『わかった!計測器』全3シリーズ!

地震計(第2回)「地震計のしくみ」

前回はマグニチュードや震度など、地震をどんな数値で表すのかを見た。 今回は地震計のしくみ、すなわち、地面の揺れ(地震)をどのように検出して数値化しているのかについて述べる。

電気式地震計

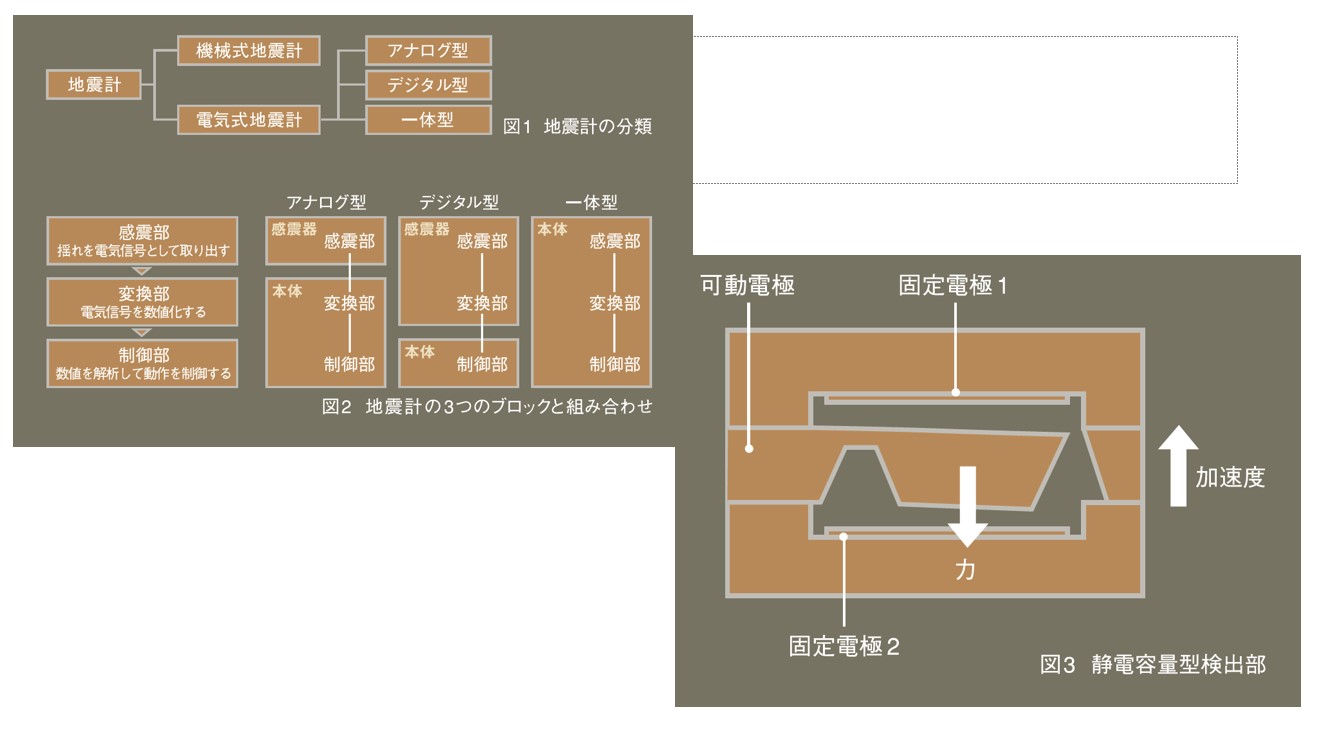

地震計は、地動儀のような球や振り子などを用いて機械的に揺れを検出する「機械式地震計」と、地震の揺れを電気信号に置き換えて検出する「電気式地震計」に分けられる(図l)。揺れの数値化が可能なのは、後者の電気式地震計である。リオンでは1980年から電気式地震計を開発・製造している。

電気式地震計は、地面の揺れをアナログの電気信号に変換する「感震部」、電気信号をデジタルで数値化する「変換部」、得られた数値を解析し各種制御を行う「制御部」の3ブロックで構成される。また、これら感震部、変換部、制御部の組み合わせにより、「一体型」と「分離型」に分けられる(図2)。一体型は全てを一つの筐体に内蔵しているが、分離型には、一体型から感震部のみを切り離した「アナログ型」や、制御部のみを切り離した「デジタル型」がある。

感震部

感震部は、重錘(おもり)を不動点と仮定し、地震によって発生するケースの揺れを相対変位として、これを電気信号として取り出すのが基本原理である。相対変位を加速度として直接電気信号に変換するのが「圧電型」や「静電容最型」、相対変位がゼロとなるように重錘を制御する加速度を電気信号に変換するのが「サーボ型」である。

(1)圧電型

セラミックの圧電効果を利用した方式である。加速度が素子を歪ませることで電気信号が発生する。この電気信号が歪みの大きさと加速度に比例することから、加速度出力を得られる。圧電型は安価で小型にできる反面、稀にパイロ現象や、過渡的な温度変化によりノイズを発生する場合があるため、このノイズの除去が課題である。

(2)静電容最型(図3)

電極間の距離により静電容最が変化する特性を利用した方式で、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)を採用し小型化されている。可動電極(重錘)とケースに固定されている固定電極1の間の静電容最をC1、同様に可動電極と固定電極2の間の静電容量をC2とすると、加速度を受けない場合(相対変位がゼロ)はC1≒C2となる。相対変位が発生し加速度を受けると可動電極が加速度に比例して変位するため、 C1≠C2(図2ではC2>C1)となり、この変化を電圧に変換することで加速度出力を得る。静電容量型は小型・軽量であるが、その構造上、微小加速度ではノイズの発生が見られる。そこでリオンでは、1軸あたり 3つのセンサを採用し各出力の多数決で出力値を決定する「2 out of 3」などの信号処理を行うことで高精度・高信頼性を実現している。

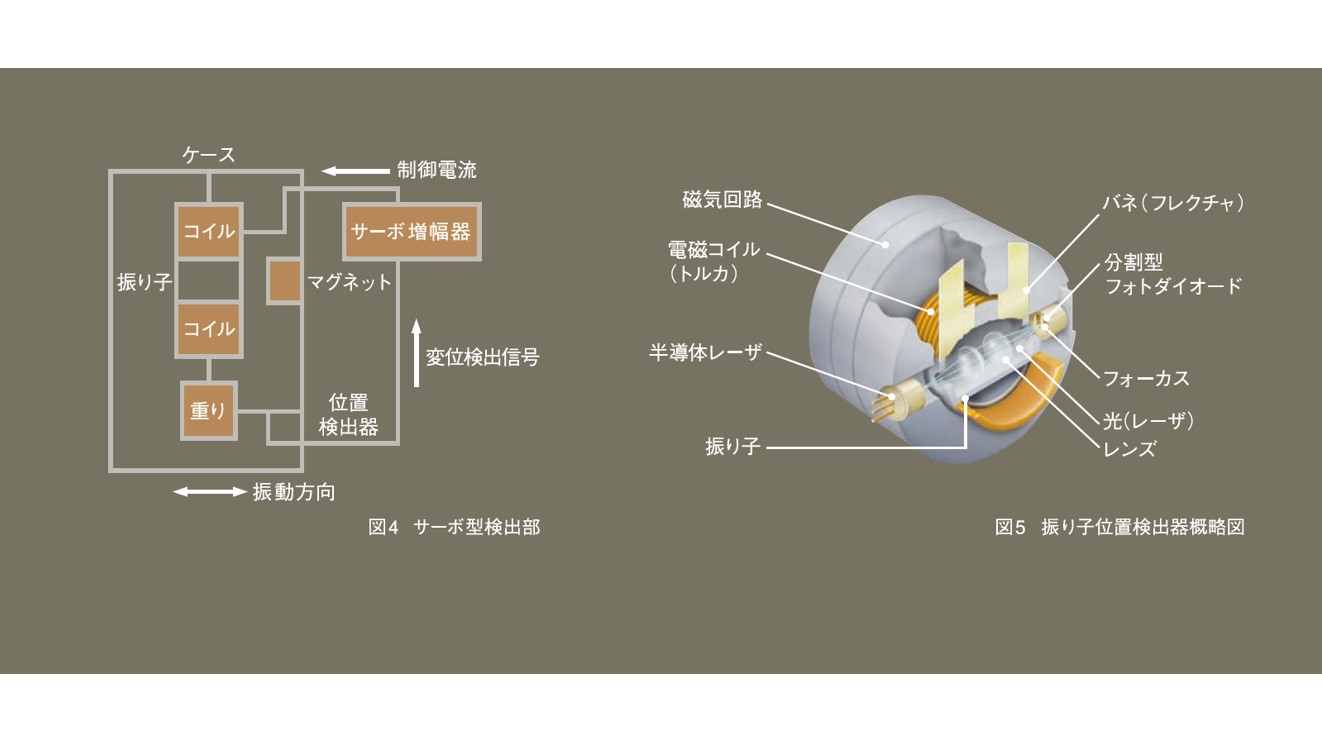

(3)サーボ型(図4)

ケースに対して振り子(重錘)の相対変位が常にゼロ、すなわち動かないように制御し、その制御量を信号として利用する方式である。揺れが加わるとケースと振り子(重錘)の間に変位が生じる。この変位を位置検出器(図5)が検出して、その信号をサーボ増幅器に転送する。サーボ増幅器はケースに対して振り子が動かないようにコイルに電流を流す。サーボ増幅器がコイルに流す電流は加速度に比例するので、その電流を電圧に変換して加速度出力を得る。サーボ型は、高感度・低雑音で地震波形を高精度に検出できる反面、構造が複雑で高価となっている。

地震計の構造

変換部

変換部では、感震部で得られた電気信号を計測震度やSI値として処理するために数値化する。感震部で電気信号に変換された電圧は同じ振動でもセンサによって異なっており、また不要な信号(ノイズ)も含まれている。そのため、まず信号増幅器・減衰器などを使って所定のレベルに変換する。次にデジタル化に不要な信号を、帯城制限フィルタを使って除去する。最後にその信号を、A/D変換器(アナログデジタル変換器)と呼ばれるICでデジタル信号、すなわち数値データに変換する。数値データは制御部に送られる。

制御部

CPUやメモリなどを搭載した部分である。変換部から得られた数値データを解析・演算し、計測震度 SI値などの算出、警報などの判定、通信出力、データの記録などの地震計動作に関わる全てを制御する。

地震計の用途は、

大きく制御用と観測用に分けることができる。制御用は工場設備や鉄道の停止、電気・水道・ガスといったインフラの出力制御など、人々の安全に直結した地震計である。一方観測用は気象庁などが設置している計測震度計で、地震発生後に報道などで伝えられる各地の震度を計測する地震計である。

最終回の次号では今後の地震計の可能性について述べる。

開発部 澤田毅