『わかった!計測器』全3シリーズ!

地震計(第1回)「地震を数値化する」

地震が起きるメカニズムは、

比較的よく知られている。プレートテクトニクスや、火山活動による図解をテレビなどで見る機会も多い。一方、地震が起きると必ず発表されるのが、マグニチュードや震度といった値である。これらは、どのように算出され、どんな役に立っているのだろうか。地震計を巡る話題を3回シリーズでお届けする。

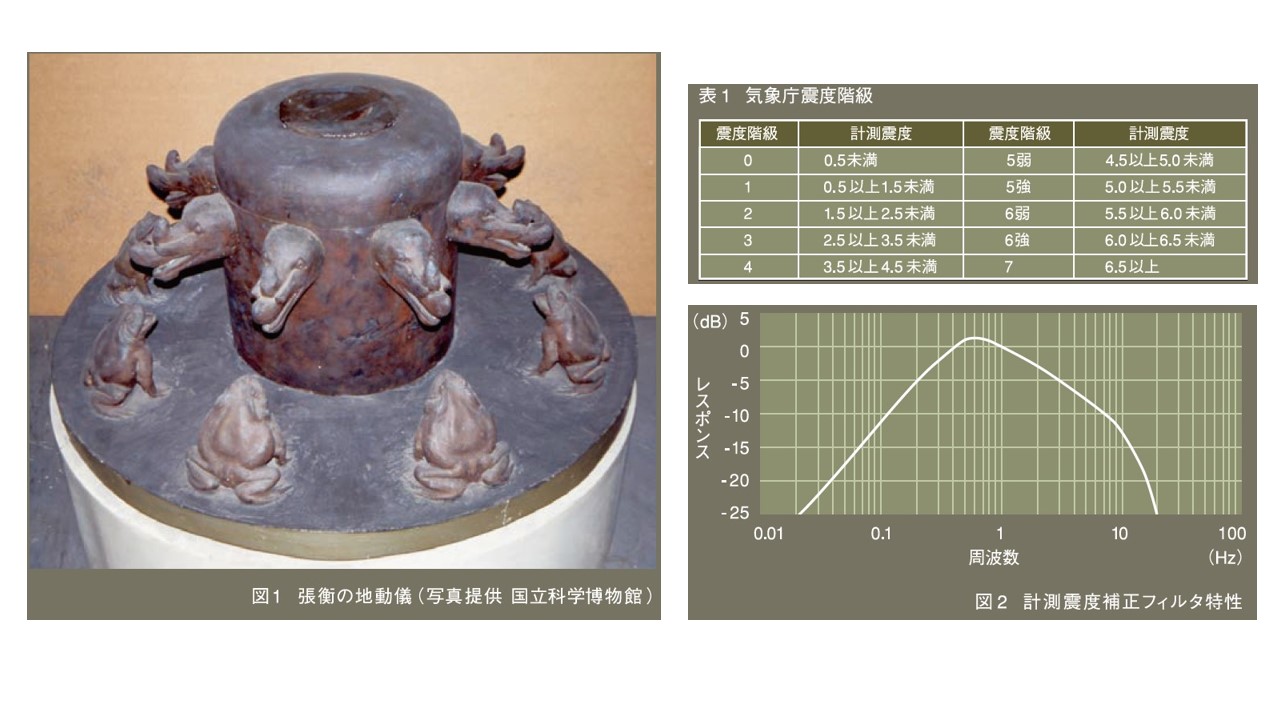

昔の「地震計」として詳細な記録が残っている最初の地震検出装置は、中国の後漢時代、西暦132年に学者、張衡によって考案された地動儀(図1)である。円筒の周囲8方向に、口に下を含んだ竜が配置されている。地震で揺れると震央方向の玉が最初に落ちて下方の蛙の口に落ち、大きな音を嗚らす仕組みである。人が感知できない揺れでも玉が落ち、数日後に遠地から地震を告げる使者が来たので皆が驚いたという[1]。日本では、歴史学者である磯田道史氏の著書「天災から日本史を読みなおす」に興味深い一節がある。

「江戸で地震がおきると、大名などは、将軍様に『地震大丈夫でしたか』と、ご機嫌うかがいの使者を出さねばならない。しかし、どのくらいの揺れの地震から使者を出すのかという問題がおきる。震度一や二で地震見舞いを出せば笑われる。(中略)そこで考え出されたのが天水桶だ。天水桶の水は、おおむね震度四以上でこぼれる。江戸の武家社会は、これを利用した。(中略)天水桶は江戸人の地震計であった。」[2]

地震の数値化

人的・物的被害を生じる地震を数値化することは、次のようなことに役立つ。

・被害を防止する。これは列車の停止など、交通や設備の運転制御に使用される。

・被害の範囲を把握する。これにより支援の必要な範囲が把握できる。

・被害の程度との相関関係を知る。これにより建築上の基準などを定めることができる。

・防災に役立てる。

地震を表す数値として、マグニチュードや震度はよく知られているが、震度はある地点での地震の揺れの強さを、マグニチュードは震源で発生した地震そのものの大きさを表す。マグニチュードが大きければ「大きな地震」と言えるが、 1つの地震でも、一般に震源に近い場所では震度は大きく、震源から離れれば震度は小さくなる。すなわち、震度は場所により異なるが、マグニチュードは1つの地震に対して1つの値である。他にも、最大加速度、最大速度やSI値など様々なものがあるが、ここでは3つの値について解説する。

3つの値

1.マグニチュード

マグニチュードは地震の規模(エネルギー)を表す量で、米国の地震学者 Richter (1935)が「震央距離100kmに置かれたWood-Anderson式地震計の1成分の記録紙上の最大振幅A(µm)を測り対数をとったもの」[3]と定義した。実際には震央距離100kmに地震計があるのは稀であることや、地震のタイプによって一概には言えないことから、いくつかの方式が提唱されている。日本の気象庁では、深さ60km以上の場合、次式を用いてマグニチュードMを推定している(気象庁マグニチュード)。

M = log A+l.73• log△-0.83

△:震央距離(km)

A:水平2成分をベクトル合成して得た最大地震振幅(µm)

マグニチュードが0.1上がると、エネルギーは約1.4倍になる。2011年3月11日の東日本大震災のマグニチュードは9.0で、1923年9月1日の関東大震災の7.9に比べると、エネルギーは約45倍ということになる。

2.震度

震度は長らく、体感や周囲の状況から推定されていたが、測定者の主観が入る、震度の決定に時間がかかる、発表の地点数が限られるという問題があり、1995年の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)の翌年に、地震計で観測された加速度波形から「計測震度」を算出した上で、 10段階の震度階(表l)に換算することになった。

計測震度は、体感と合わせるために、物理的な振動の大きさそのものではなく、人間の振動の感じ方に近くなるようなフィルタをかける。その手順は、まずX、Y、Z方向の時間加速度波形をフーリエ変換して周波数分解し、周波数フィルタ(図2)をかける。それを3軸成分ごとに逆フーリエ変換して時間加速度波形に戻してから、3成分をベクトル合成する。最後に、ベクトル合成値の絶対値からある値aを求め※、次の式に代入すると計測震度Iが出る。

I= 2·log(a)+0.94

※ベクトル合成値がある値a以上となる時間の合計がちょうど0.3秒となるような値a。[4]

3. SI値

SI (Spectrum Intensity)値は構造物の被害率との相関が高く、地震によって建物にどれくらいの被害が生じるかを表すことができる。これは、地震の揺れ方に対して構造物がどの程度のエネルギーで揺らされているかを物理モデルから求めているためである。減衰定数20%の物理モデルから地盤の揺れによる速度の最大値Sv(速度応答スペクトル)を求め、さらに一般的な構造物が持つ固有周期帯城(0.1~2.5秒)におけるSvの平均値をSI値としている。

地震計は、いつ発生するかわからない地震による被害をできる限り最小限に抑えるために常時監視を行う装置である。

次号では地震計のしくみについて述べる。

(参考文献)

[1]後漢書

[2]磯田道史「天災から日本史を読みなおす」中公新書p.48

[3]Richter: "An instrumental earthquake magnitude scale" ,BSSA Vol.25 No.1,1935

[4]気象庁ホームページ「計測垂度の算出方法」

開発部 中村浩